长春市艾滋病基因工程治疗及预防重组疫苗生产项目

阅读次数: 来源:长春市发改委 日期:2015-09-11 13:43:32 【打印此页】 【关闭】 字号:【大 中 小】1.1 项目背景

1.1.1 产品简介

艾滋病被称为“世纪瘟疫”,人类至今尚未找到医治这一顽症的理想方法。现在普遍采用的“鸡尾酒”疗法,就是让患者服用抗逆转录酶等抗病毒药物,以控制病情的进一步发展,但它无法完全杀灭病毒,而且还会产生毒副作用。用“治疗疫苗”抑制艾滋病毒的新思路,最先由法国巴黎第五大学华裔学者卢威教授提出的,其原理是:既然艾滋病患者最主要的问题是免疫功能的丧失,那么只要找到一种能够有效触发并恢复其自身免疫能力的方法,病情应该可以得到控制。当一些艾滋病患者或艾滋病病毒感染者往往不能长期承受抗逆转录病毒的系列化学药物治疗,用疫苗进行治疗的目的是使患者在停止抗逆转录病毒治疗的情况下,不受或少受病毒重新扩散的威胁。在HIV感染人数和高危人群日剧增加的今天,结合HIV中国流行株,利用基因工程手段先行开发针对HIV感染者的治疗性疫苗,已势在必行。本项目即为利用基因工程手段生产艾滋病治疗及预防重组疫苗生产项目,产品主要解决HIV感染者和健康人群的联合免疫及治疗。从艾滋病病原研究入手,以病毒基因组结构与功能研究为切入点,充分运用现代分子病毒学、分子生物学、免疫学、传染病学、生物信息学等方面研究成果和综合知识,进行新型基因工程的研究,研制出一种能够有效触发并恢复其自身免疫能力病情得到控制的疫苗。

1.1.2 市场前景

眼前全世界艾滋病流行现状十分猖獗,特别是在非洲和亚洲地区。WHO报告2011年全世界存活HIV携带者及艾滋病患者共3400万,新感染270万,全年死亡180万人。每天有超过7000人新发感染,全世界各地区均有流行,但97%以上在中、低收入国家,尤以非洲为重。专家估计,全球流行重灾区可能会从非洲移向亚洲。中国CDC估计,截止至2011年底,我国存活HIV携带者及艾滋病患者约78万人,全年新发感染者4.8万人,死亡2.8万人。疫情已覆盖全国所有省、自治区、直辖市,目前我国面临艾滋病发病和死亡的高峰期,且已由吸毒、暗娼等高危人群开始向一般人群扩散。据卫生部统计分析,近年来中国艾滋病播送呈快速增长倾向,播送途径主要以经注射吸毒打动为主,占总数的68%,经采血、血浆途径打感人数占9.7%,经血液制品打感人数占1.5%,别的,经性接触打感人数占7.2%,母婴播送为0.2%,残存13.4%播送途径不详。

目前,世界各国已有几种药物被批准用于艾滋病临床治疗,但由于价格昂贵,全球仅有5%左右的HIV感染者能够获得治疗。另一方面这些艾滋病的药物存在着毒副作用、耐药性等问题,对我国以及发展中国家并不适用。为此,近年来国内外大多数科学家又一次将目光集中于新型艾滋病基因工程重组疫苗的研究和开发,并认为一个安全、有效的疫苗是阻止艾滋病流行的唯一可能途径。疫苗分预防疫苗和治疗疫苗,预防疫苗的作用是防止感染病毒,而治疗疫苗的作用,则是诱使人体免疫系统发挥抵抗病毒对人体的损伤,或者增强免疫系统对病毒的抵抗能力,针对的是已经感染病毒的人群。本项目所创制的艾滋病(AIDS)基因工程治疗及预防疫苗是项目组40多位博士、硕士研究生经过近20年的探索、研究而筛选、鉴定的具有预防、治疗双重功效的新型抗艾滋病病毒感染基因工程重组疫苗,属于国家一类生物制品。该制品通过接种机体,能够诱导机体产生特异的细胞免疫和体液免疫反应,达到预防病毒感染或特异杀伤体内游离病毒及病毒感染细胞而清除体内病毒的目的,既可以作为预防性疫苗用于健康人群的免疫接种,也可以作为治疗性疫苗用于已感染艾滋病病毒(HIV)或身患AIDS的病人的免疫治疗。项目组从艾滋病病原研究入手,以病毒基因组结构与功能研究为切入点,充分运用现代分子病毒学、分子生物学、免疫学、传染病学、生物信息学等方面研究成果和综合知识,进行新型基因工程的研究,研制出一种能够有效触发并恢复其自身免疫能力病情得到控制的疫苗。相较于其他的艾滋病临床治疗方法,本项目不仅具有成本优势,而且安全、有效,具有极为广阔的市场前景。

1.1.3 技术分析

本产品主要解决HIV感染者和健康人群的联合免疫及治疗。在技术上主要从艾滋病病原研究入手,以病毒基因组结构与功能研究为切入点,充分运用现代分子病毒学、分子生物学、免疫学、传染病学、生物信息学等方面研究成果和综合知识,进行新型基因工程的研究,研制出一种能够有效触发并恢复其自身免疫能力病情得到控制的疫苗。本项目开展所使用的技术全部为园区内科研机构研发的自有技术,具有自主知识产权,不存在技术风险问题。本产品采用先进工艺和设备,按新版GMP要求设计,完全满足国家严格的生产工艺标准。

1.1.4 项目建设的有利条件

(1)科研优势

长春高新区联合驻长“一院四所四校”即中科院长春分院、吉林大学、东北师范大学、长春理工大学、长春工业大学、光机所、应化所、生物所、地理所,组建“技术创新战略联盟”,采取政府投资拉动、多元化投入、市场化运作、企业化管理的模式,联合建设占地7平方公里,总投资172亿元的长东北科技创新中心,主要建设产业孵化区、科研教育区、商住配套区三大功能区。长春高新区集聚了吉林大学、长春理工大学等全日制高校14所,中科院长春光机所等科研院所39家,国家级重点实验室29个,市级以上企业技术中心76个。其中涉及生物与医药产业领域的就有:长春生物制品所、吉大化学学院、吉大药学院、长春中医院、吉林省中医中药研究所等12家科技机构,13个医药方面的省部级重点实验室,5个医药方面的专业国家级资质检测机构实验室,有10家医药企业的市级以上企业技术中心。是吉林省科教资源、研发机构最为集中的区域。

(2)政策优势

国家“十二五”规划建议中提出,要发展现代产业体系、提高产业核心竞争力,改造提升制造业,培育发展战略性新兴产业。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》正式出台。生物产业成为重点培育和发展的战略性新兴产业之一。我省十二五规划中对医药产业重点提出依托我省生物药科研及人才优势,促进现有疫苗生产技术升级和扩大产能,加快艾滋病疫苗等一批新品种研制及产业化进程,抢占生物医药未来发展制高点。

长春高新区新一轮发展战略中已把生物与医药产业作为重点发展的支柱产业之一。结合吉林省及长春市的资源、人才优势以及长春高新区特有的产业特点,在长春高新区长东北核心区内规划了长东北生物与医药科技产业园,着力打造成吉林省生物与医药产业的核心区及亚洲最大的生物疫苗产业基地。国家及省、市及产业园区对本项目发展均有相关的扶持政策。

(3)基础配套设施优势

2009年以来,高新区累计投入开发建设资金300亿元,新建道路190公里,南区、长东北核心86平方公里配套设施全覆盖,创造了城市建设的奇迹。南区绕城高速以里30平方公里基础设施配套全部到位,基本实现“十一通一平”( 水通、电通、路通,电讯、煤气、网络、广播电视、供热、通邮、施工现场的排水及排污畅通和场地平整),达到国内一流城市标准。围绕建设绿色生态、宜居宜业的现代化新城的目标,加速推进绿化、美化、亮化等环境建设,整体形成了以长白山自然风光为主,与苏州园林式小品相结合,绿化、园林、灯光、雕塑四位一体的景观特色。

长东北核心区坚持以国际性大都市、特大型城市中心区的标准进行规划设计,精心打造了远达大街、省内最长的跨湖铁路桥——北湖大桥、被誉为“东北第一桥”的远达互通式立交桥、总投资11.4亿元的铁路专用线、集装箱办理站等一系列重大基础工程,水电气热通信等公用设施同步跟进,铁路以东56平方公里基础设施基本实施全覆盖。

(4)交通优势

长春高新区所在的长春市,位于东北亚和我国东北三省的地理中心,是长吉图开放带动先导区的内陆端口,区位条件十分优越。长春高新区处于长春城市未来发展的重点区域:高新区南区紧邻长春南部新城,是未来的城市中心;高新区北区位于长东北开放开发先导区的核心区,是未来长春市产业发展的重点区域。长春高新区在长春市的重要区位,使长春高新区拥有了比长春城市整体更为优越的区位条件。这种优越的区位条件,既为高新区的新一轮快速发展创造了有利条件,也有利于高新区进一步发挥辐射、带动与示范作用。

此外,长春拥有发达的立体交通网路。在铁路方面,长春是中国北方重要的铁路交通枢纽,以京大线、长白线、长图线为骨干,形成了贯通东西南北的铁路网,可直达全国近40个城市;在公路方面,京哈高速、长哈高速 长四高速、长吉高速、长平高速、长营高速、绕城高速等多条高速公路和302、102等国道纵横交错,四通八达;在航空方面,长春龙嘉国际机场是东北地区重要的区域性枢纽机场,每天有60多个航班直达全国20多个城市,有多条国际航线通往韩国首尔、俄罗斯依尔库茨克等东北亚国家的重要城市。发达的交通网络,为长春高新区成为我国东北地区的区域性经济中心和东北亚合作的重要平台奠定了卓越的区位基础。

(5)产业基础优势

2011长春高新区规模以上医药企业实现总产值38亿、利税3.1亿元,工业总产值占全区的1.3%,2011年末统计,高新区有生物及医药类企业176户。其中,医药类企业 127户(含基因工程药),生物技术类企业(含生物医药)49 户。127户医药企业中,制药类生产型企业19户。(其中,基因工程类药企业2户、现代中药类企业7户、西药或化学药类企业10户);医疗器械类生产型企业14户,医用辅料类生产型企业5户,医药研发类企业24户;医药服务销售类企业65户。49户生物技术类企业中,生物制药类企业7户、生物农业类企业4户(含生物食品);研发类企业 34户,经销服务类企业 4户。全区生物医药企业现有生产品种600多个,其中有甲肝疫苗、白介素等一类新药4个、人生长素、干扰素等二类新药11个,胃乐新等中药保护品种17个。

(6)平台优势

长春高新区发挥研发创新优势,促进产业集聚,努力提高生物医药产业的国际竞争力,带动区域产业结构优化升级,建设了九大公共平台。一是实验动物繁育与实验中心;二是基因工程药物中试中心;三是生物酶工程技术中心;四是疫苗研发工程中心;五是药物帅选中心;六是中药制剂工程研究中心;七是食品药品检验与信息咨询服务中心;八是中药前处理公共平台;九是辐照灭菌装置中心。这九大平台的建设将对完善生物与医药产业链起到至关重要的作用,有利于企业入区投资建厂兴业。此外,高新区还设置了专门的职能部门以及产业局为相关企业及项目服务,平台优势十分突出。

1.2 项目建设内容及规模

1.2.1 产品方案及规模

本产品引进先进实验设备30余套,预计年产300万人份。

1.2.2 建设内容

项目规划占地面积2万平方米,主要建设研发大楼、生产车间等建筑面积1.4万平方米。

1.3 项目总投资及资金筹措

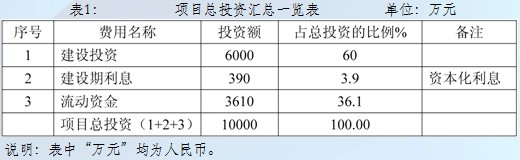

本项目总投资为1亿元,其中建设投资为6000万元,建设期利息为390万元,流动资金3610万元。

1.4 财务分析及社会评价

1.4.1 主要财务指标

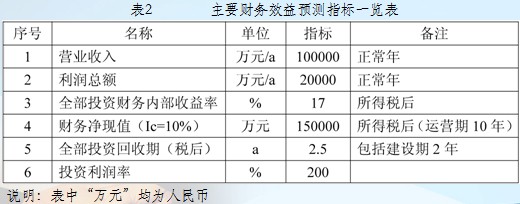

本项目正常年份年营业收入10亿元,利润2亿元,全部投资财务内部收益率为17%,全部投资回收期(税后)为2.5年,投资利润率200%。

1.4.2 社会评价

自1983年,人类首次发现HIV以来,艾滋病已成为严重威胁世界人民健康的公共卫生问题。截止至2011年底,我国存活HIV携带者及艾滋病患者约78万人,全年新发感染者4.8万人,死亡2.8万人。疫情已覆盖全国所有省、自治区、直辖市,目前我国面临艾滋病发病和死亡的高峰期。本项目的实施,不但具有良好的经济效益,而且还可以为人类的健康做出巨大的贡献,具有极大的社会效益。此外,本项目投资额巨大,项目的实施也会为当地带来大量的就业机会,为地区稳定做出一定的贡献。

1.5 项目合作方式

合资合作。

1.6 需外方投资方式

外方投入资金。

1.7 项目建设地点

长春高新开发区长东北核心区。

1.8 项目进展情况

以编制项目合作计划书。

2. 合作方简介

2.1 基本情况

名 称:长春国家高新技术产业开发区管理委员会

地 址:长春市硅谷大街3333号

法人代表:孙亚明

2.2概况:

长春高新技术产业开发区是1991年经国务院批准建立的首批国家级高新技术产业开发区之一,是吉林省第一个开发区和第一个国家级开发区。位于素有“科技城”、“文化城”美誉的长春市西南部,总面积78.6平方公里。

长春高新区创建了生物医药园、中药现代化科技产业园、光电技术产业园、汽车研发园、长春软件园、新材料产业园等众多园区,形成一区多园的发展格局。其中,生物医药园与中药现代化科技产业园有医药企业110户,有13户企业产值超亿元,生产的品种达400多个,在研项目150多项。生物制药企业众多,一大批生物疫苗与基因工程产品在国内外市场占有相当的份额。在全市获批准的10个基因工程药物中,高新区有6种。在长春市具备生产能力的26种疫苗产品中,高新区有24种。区内有亚洲最大的疫苗和细胞因子产品生产基地。干扰素栓剂生产能力位居全国第一。甲肝减毒疫苗销售量占国内市场的40%以上。白介素、人生长素等生物药畅销国内外市场。区内企业研制的艾滋病疫苗在全国率先进入临床研究。中药现代化科技产业园作为国家中药现代化产业(吉林)基地的主体园区,目前已有吉林天药、修正药业、晨光药业等企业生产国家中药保护品种21个。

2010年,长春高新技术开发区营业总收入、工业总产值均突破2000亿元人民币大关,分别实现2396亿元、2374亿元,是2008年的1.8倍,其中可支配财力突破90亿元,是2008年的25倍。长春市高新区将紧紧围绕先进装备制造、生物与医药、新材料新能源等“五大产业园区”,打造两万亿经济隆起带;加快推进长东北科技创新中心、商务中心、科技生产资料物流中心,以及长春高新南区的商务体育休闲中心建设,构筑高端服务业集聚区;还将狠抓专业招商,围绕长春高新南区文化创意产业园,北区科技企业综合孵化器、奥林匹克公园,以及文化旅游产业园等开始定向招商,力争新引进3户世界500强企业和10户央企。

管委会主任孙亚明,男,1957年8月生,汉族,中共党员,省委党校研究生学历。曾任长春市绿园区委常委、纪委书记,绿园区委常委、组织部部长,绿园区委副书记,绿园区委副书记、区长,宽城区委书记。现任长春市市长助理,长春高新技术产业开发区管委会主任(长春市副市级)。2011年7月22日,长春市十三届人大常委会举行第二十八次会议。会议任命孙亚明为长春市副市长。

2.3联系方式:

项目单位联系人:李天刚

联系电话:13578712560

传 真:86-431-85542548

电子邮箱: lee-66666@163.com

开发区网址:http://www.chida.gov